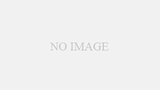

治療は機序を考えると理解しやすい

図のようにアトピー性皮膚炎の皮膚にはいくつか「違い」があります.第1に角質バリア機能異常に対して,とにかく保湿が必要なのはもうおわかりですね.皮膚の表面に細菌(黄色ブドウ球菌)が多くいるので,1日1回泡を使って洗浄することも大切だと思います.腸内の常在菌の正常化がアレルギー疾患に大切であることがいわれていますが,皮膚の常在菌の正常化もアトピー性皮膚炎にとっても大切です.洗浄によって菌を駆逐するのは目的ではなく,皮膚の細菌のバランスを整えることが目的です.

さらに肥満細胞(mast cell)から放出されるヒスタミンは,例えば蚊に刺されたときのような痒みを誘発します.それによる痒みを抗アレルギー薬(=抗ヒスタミン薬)は抑えてくれますが,アトピー性皮膚炎の痒みにおいては,ヒスタミンだけを抑えても効果が低いことがわかっています.「頭が痛いときに頭痛薬を飲んで仕事にいく」のと同じように,痒みが強いときに内服するという使い方で良いと思います.

そして,アトピー性皮膚炎の病態の黒幕と考えられるのがリンパ球といわれる白血球の一つで,中でも2型ヘルパーT細胞と呼ばれる細胞です.アレルギーに関連する細胞で,その割合が多くなるとアレルギーが起こりやすくなります.これらの細胞を抑えるのが免疫抑制薬のシクロスポリン(ネオーラル)という薬で,痒みにかなり効果の高い薬です.外用剤としてはタクロリムス軟膏(プロトピック)が有効で,炎症のある程度根本的な部分を抑えてくれるので,プロアクティブ療法といって,赤みを出にくくする予防的な働きをもっているところは,有用な外用剤です.

ナローバンドUVBやエキシマライトと呼ばれる光線治療は,表皮細胞,炎症細胞を抑えるだけでなく,過敏性を生んでいる神経線維(C繊維)の延長を抑える効果があり,弱めの光線療法を定期的に照射することで,バリア機能,炎症,痒みにじわじわ効いてくる,意外と有効性の高い治療法です.夏にじっくりこんがり日焼けすることは,アトピー性皮膚炎の肌にとってはいいことなのです.しかしながら,日焼けをして赤くなるほど強い紫外線を浴びると,皮膚炎は悪化し,また,しみ,しわなどの光老化につながるため,過度に日焼けをすることは,何もよいことがありません.

ステロイド外用剤ですが,これは炎症細胞,表皮細胞,毛細血管など様々な部分に作用し炎症を総合的に抑えるため,効果も高いのですが,不必要な部位に働くことでの副作用も生じてしまうわけです.

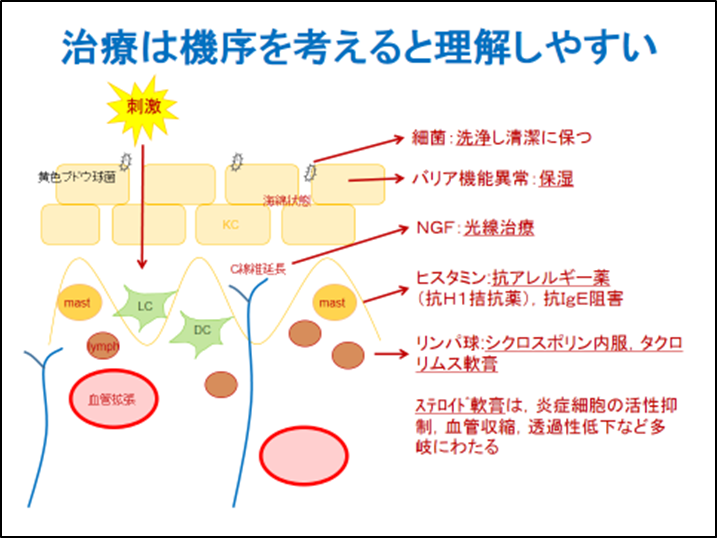

抗アレルギー薬が効かないのは,痒みのルートの一部にしかそもそも効果がないから

次にアトピー性皮膚炎の痒みについて考えます.例えば全身にボコボコしたじんましんが生じた場合,耐え難い痒みに悩まされることになりますが,この場合の痒みはヒスタミンがほぼ100%関わるため,抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬)により,症状のほとんどが改善してしまいます.それに対してアトピー性皮膚炎のかゆみは多様であり,イメージとしては左の円グラフのようになっているため,抗アレルギー薬をしっかり内服したからといって痒みがほとんど治まるということはなく,のまないよりはいいかなという程度にとどまるのです.痒み止めといって処方されて,言われた通り飲んでいるのに,全然痒み治まらないということは,よく経験されることです.しかしながら,考え方を変えて,痒みの強いとき,強くなりそうなときに症状緩和のために内服するくらいが丁度よいと思います.

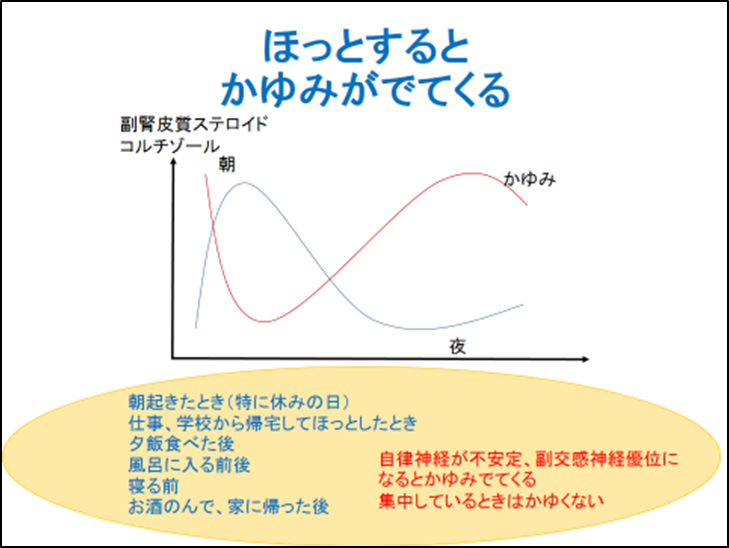

ほっとするとでてくる痒み

アトピー性皮膚炎の痒みに限らず,皮膚の痒みには痒くなりやすい部分と,痒くなりやすい時間帯というものがあります.部分としては,血管が皮膚の近くの浅いところを通っているところで,皮膚の温度が上昇しやすいところです.例えば,脇,肘,膝,足首,手首,首,顔,頭などです.もちろん,手指など外敵刺激が強いところも炎症は悪化しやすいですが,刺激が少なくても痒みが出やすいのです.これは,香水をつける部分とも共通します.体温が上がりやすく,香水が広がりやすいのかもしれません.時間帯としては,1日5回程度で,休日の起床時,帰宅時,夕食後,風呂中,後,就寝時です.これらは全て,自律神経が不安定になったとき,多くは,交感神経から副交感神経に変化していくときで,副交感神経優位になると体温が上昇することが一因と考えられます.「敵を知りて,己を知れば,百戦危うからず」痒みに支配されるのではなく,コントロールするくらいの気持ちでいられるといいですね.これ以上掻いたらキズになってしまうので,これ以上は掻かないという気合も大切です.